今天是6月6日,距离先生去世已经有56个小时,我是6月4日下午两点多得知先生去世的消息的,在过去的40几个小时中,我一直在想着这件事情,自己一个人安静下来的时候,先生的音容笑貌就会浮现在我眼前。

林先生是改变我命运的人。即使有一天,我到了暮年,回首人生的时候,我仍然可以相当肯定地说:如果没有林先生,我的人生会是另外一个样子。如果没有林先生,我不会到中科院心理所读书;如果没有林先生,我也不会毕业后留所工作。起初,林先生认为我并不想毕业后留在北京,所以也没对我提留所的事,但当他得知我毕业后想留京的时候,就执意建议我留所,但那时申报留所计划的时限已过,记得当时还是二室主任、后来担任心理所所长的杨玉芳老师一次有点委屈地告诉我,林老先生为我的事很坚持,甚至还为此责备过她。现在回想起来,在我读博的1994-1997年期间,正值我国社会青年人的择业从单一走向多元,热衷于下海、经商的时候,而我又不是那样一个心性坚定的人,如果没有林先生的导引,我最终会去做什么、会成为什么样的人也还真是个未知数。

林先生是引我走上科学心理学研究之路的人。1994年从河北师范大学来到心理所的时候,我是一个比较散漫并且也不懂得要发表文章的人,我发表的第一篇心理学论文其实是有一年假期回来给先生交的读书报告,先生以为可以发表,但当时却什么也没和我讲,而是自己修改抄录了以后投给杂志。想到先生当时正值担任中国心理学会理事长期间,事物何等繁忙,竟然能够为我这样一个初入师门、不懂世事的学生做如此细致繁琐的事,这样的苦心,是直到多年以后我自己也做了导师的时候才体会到的。真的非常惭愧,我自己现在对学生的指导,距离先生当年为我做的事情,可以说是十不及一啊。

记得当年在先生门下做博士论文研究的时候,进度较慢,先生虽然着急,但从不催我。但听说先生在私下对别人讲,他很替我担心,担心我在实验中钻牛角尖,钻进去以后出不来。但这话他却从来没有和我说过,他了解我,也很宽容我,即使在自己已经非常焦急的情况下,仍然不露声色地等候我按自己的节奏把想做的事做完。在我交给他博士论文稿子的当天下午,他就把详细的修改意见返回给我。直到这个时候我才意识到,他已经等得多么焦急了啊。97年毕业的时候,所里推选潘菽优秀博士论文,我也去参评,当时所里的学生虽然没有今天这么多,但强者不少,包括当时已经斩露头角的罗跃嘉,而在委员会评分排名的时候,我竟然幸运地获得了第一名。事后,有位评委老师告诉我,林先生听到这个消息像小孩子般高兴,仿佛生怕别人不知道似的,拉住人家就说:“这是我的学生啊”。

工作以后,与林先生的接触逐渐减少,印象颇深的事情是在先生临退休那几年,他的研究课题和学生都已经很少甚至没有,但他仍然和我们讲,要每年都亲自做一些实验,他晚年发表的实验研究,有甚至简单到比较不同民族的儿童如何命名颜色的,但那是在他已经几乎没有什么研究资源的情况下尽自己力所能及而做出的,恰恰显示了他难能可贵的研究精神。

近些年,每逢春节或者元旦,大师兄布新总是要组织我们师兄弟数人和先生及师母一起吃个饭,有时,也去先生在中关村科学院黄庄小区的家。令人颇感不解的是小区靠北边的西门总是锁的,于是有人拉开了铁栅栏门上面的两根铁条,开了一个“便门”。记得先生带我们进出此“便门”时总是回头提醒后面的人“当心碰头”。见到先生钻便门的身手如此熟练,总有些令人诧异和忍俊不住的感觉。然而,转瞬之间,先生已逝,天人相隔,今后再过此门,恐怕总有说不清的悲伤和思念了。

2011年6月3日下午师妹李娟的学生答辩,师兄布新,师弟锦红和我都参加了,除了在日本的孙沛之外,我们这几个林门的弟子可以说都凑全了,虽然大家也时常见面,但是能凑得这么全的情况也不多,大家通常总是在元旦和春节前后和林先生及师母吃饭的时候才会都凑在一起。那天,李娟共有两个硕士和一个博士要答辩,还有一个博士后要出站,都结束的时候已经是晚上七点多,因为有两位老师晚上还有安排,所以大家都谢绝了李老师的邀请,说不在一起吃晚饭了,散的时候如此匆忙,以至于讨论形成答辩决议之后,答辩委员会主席郭春彦教授竟然忘了宣布结果,大家就都出来了,这可是从来没有遇到过的事。现在回想起来,那个时刻正是林先生心脏病严重发作的时候,难道说这种疏忽与我们那时心有所感而烦乱不安有关吗?

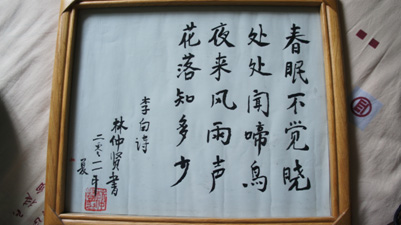

其实,我并不算真正地了解林先生。我所接触到的,仅仅只是先生与治学有关的方面,对于先生的生活风格与态度,虽有略有领会,却是所知不多,直到这次先生去世后到先生家里,才看到先生的情志,先生平时喜欢写一点书法。在先生的卧室,看到他书写的一首小诗:

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。

我的硕士导师曹启刚先生,是林先生大学时代的好友,林先生去世就后,我向曹先生通报了这个消息,他很感慨,说林先生是一个非常乐观、非常积极的人。林先生本人虽然没有推动和倡导过积极心理学,但在生活实践上,他却无疑是这个方面的典范。

所以我想,如果把先生的辞世看作一个纯粹的悲哀,恐怕一定不是先生所愿看到的。所以,我宁愿相信:正如先生所抄录的那首小诗中所描述的一般,先生的意识世界此时此刻正沉浸在一种不觉晓的安眠中,聆听着无边细雨,感受着夜风吹过,与那些纷然飘落的美丽繁花一同寂灭。

写到此处,夺眶而出的泪水模糊了我眼前的屏幕,但我想,这并不是悲伤,也并非只是为先生而哭泣,是我们的心智对生与死的一种感动。

林先生今年夏天所录之诗句(由钟洪拍摄)