心理所研究分析自杀相关社交媒体使用行为的影响——从自杀意念到自杀尝试的转化

根据以往研究,进行自杀尝试的人数可能是成功自杀人数的10到20倍,有自杀意念的人数大概是进行自杀尝试者的3倍。自杀意念从无到有和从自杀意念转化为自杀尝试是完全不同的两个过程,有着不同的影响因素。过去十几年,全球自杀率居高不下,一个重要的原因就是未能精准识别出会进行自杀尝试的人。

随之技术的发展,互联网日益成为人们生活中不可分割的一部分。越来越多的人在网上记录自己的经历、表达自己的情感。已有研究表明,青年人更愿意在社交媒体上表达自己的自杀意念,而不是寻求专业的帮助。更有甚者,有人会在社交媒体平台进行自杀直播。

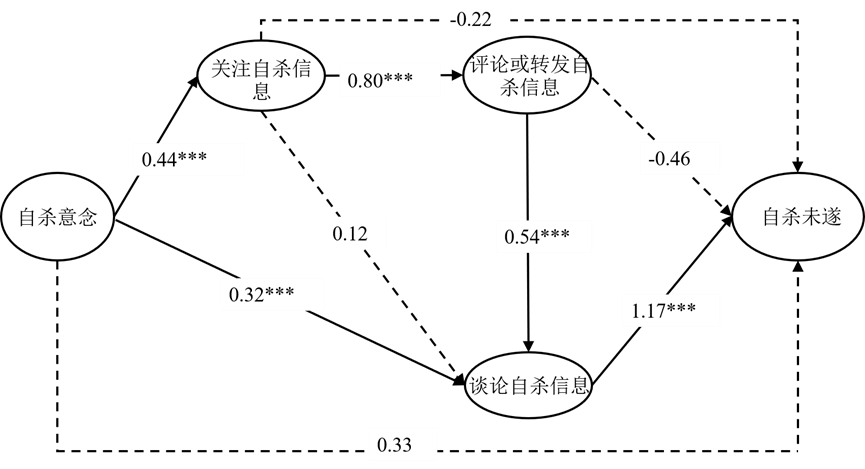

从自杀意念到自杀尝试,呈现出一个社会学习的过程。自杀相关的社交媒体使用行为在其中起到了中介的作用。依据社会学习理论关于观察学习的4个阶段(注意、保持、复现和动机),在前人研究的基础上,中国科学院行为科学重点实验室朱廷劭研究组的科研人员提出了3种对应的自杀相关的社交媒体使用行为,分别是:关注自杀信息、评论或转发自杀信息以及谈论自杀信息。

注意过程是观察学习的第一步。有自杀意念的个体会带着自杀这一先入为主的观念,所以在社交媒体平台上,他们可能有意或无意地看到与自杀相关的信息。观察学习接下来的阶段是保持和复现。和传统媒体相比较,社交平台为个体额外提供了传播自杀描述、知识和信息的机会。这意味着,互联网为那些看到自杀信息的用户提供了大量的保持和复现的机会,比如通过评论或者是转发看到的自杀信息。动机过程是观察学习的最后阶段,社会学习理论对内部习得与外显行为进行了区分,因为个体并不会展现出他/她习得的所有行为。那些他们看中的后果,且自己与模仿对象相似程度更高的行为,更可能表现出来。公开的自杀谈论不仅反映了个体强烈的自杀动机,同时也会得到来自他人的反馈,从而促使自杀尝试行为的产生。

自杀相关社交媒体使用行为在自杀意念到自杀尝试之间的链式中介作用

该研究主要关注具有警示作用的外显行为。在研究中,研究者向有自杀风险的4616名社交媒体用户推送了问卷,共计725人完成了问卷,经过筛查,有效问卷共计569份。问卷包括成人自杀意念量表 (the Adult Suicidal Ideation Questionnaire, ASIQ),自杀尝试测试以及自编的自杀相关的社交媒体使用行为问卷。

研究首先采用探索性和验证性因素分析检验了自编问卷的信效度,结果显示该量表符合心理测量学要求。数据分析结果表明,谈论自杀相关信息的社交媒体用户中,有一半曾经尝试过自杀。同时,与前人的研究一致,人口学信息对于区分自杀意念者和自杀未遂者没有帮助。另外,与只有自杀意念的社交媒体用户相比,自杀未遂的个体有更多的自杀相关的社交媒体使用行为。具体来说,在关注自杀信息方面边缘显著,在评论或转发自杀信息以及谈论自杀信息方面,自杀未遂组显著高于自杀意念组。更重要的是,自杀相关的社交媒体使用行为中介自杀意念和自杀未遂。

该研究发现的中介效应为解释线上社交互动如何增强了自杀能力提供了新的依据,进一步完善了意念到行动的框架。为鉴定有自杀风险的社交媒体用户提出了行为指标,有助于构建高效的在线自杀干预系统。如果在网上看到有人评论、转发或谈论自杀相关的信息,他们可能已经很认真的思考或甚至尝试过自杀行为。这个时候,我们一句简单的问候和关心都可能成为他们至暗时刻的微光,帮助他们走出暂时的困境。

该研究成果已在线发表于国际期刊Journal of medical internet research:

Liu, X., Huang, J., Yu, N. X., Li, Q., & Zhu, T. (2020). Mediation effect of suicide-related social media use behaviors on the association between suicidal ideation and suicide attempt: cross-sectional questionnaire study. Journal of medical internet research, 22(4), e14940.

附件下载: