心理所研究揭示冲动性是一种稳定、可测量且能预测行为的心理特质

“冲动是魔鬼,三思而后行。”已有研究表明,冲动性与多种不良行为相关,如暴力和冲动购物;同时,它也是物质滥用和双相情感障碍等多种精神疾病的诊断标准之一。20世纪30年代以来,心理学家们一直致力于将冲动性作为一种心理特质来解释和预测不同的人类行为,并提出了多种冲动性的定义和测量方法。

然而,近期有研究者对冲动性是否是一种心理特质提出了质疑,指出冲动性目前存在缺乏一致的定义、统一的测量方法、明确的神经表征,以及对行为的稳定预测力等问题。因此,他们呼吁放弃将冲动性视为一种心理构念,更不用说一种心理特质。但这一结论主要基于零散的证据,缺乏稳固的实证支持。

为了检验冲动性是否是一种心理特质,中国科学院心理研究所栾胜华研究组开展了一项迄今为止在冲动性研究领域最大规模的研究之一,研究结果为冲动性作为一种心理特质提供了全面的支持证据。该成果发表于美国科学院院刊(PNAS)。

研究共招募了1676名有效被试,每名被试都在线上测量平台上完成了10个冲动性量表和10个冲动性行为测量任务,所有任务共包括48个冲动性指标。每名被试还报告了日常生活中与冲动性相关的行为的频率,如冲动购物和社交媒体使用行为。在三个月后,196名被试完成了重测。

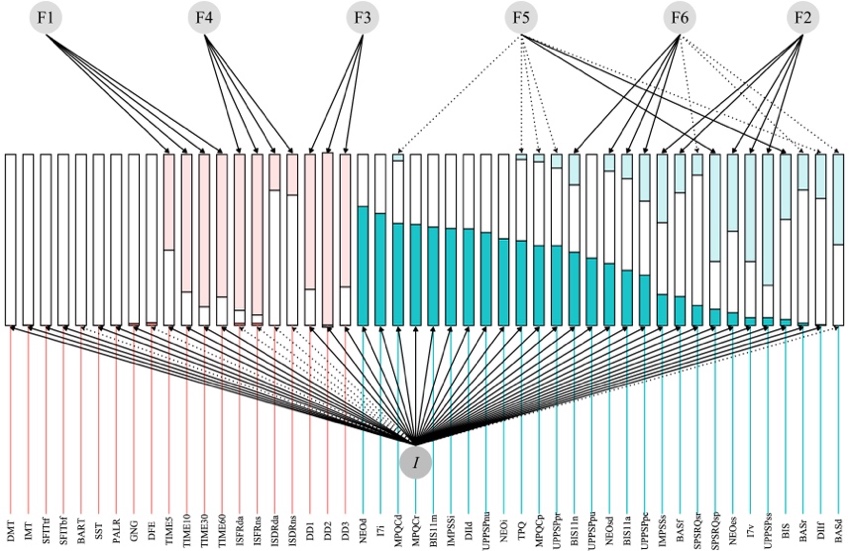

通过对48个冲动性指标进行的心理测量建模,研究者发现了一个一般冲动性因子I。因子I与一般智力因子g类似,代表所有冲动性测量指标的共同成分。与其他指标相比,因子I在三个月后的时间稳定性更高,而且能够更好地预测冲动购物、冲动饮食、短视频APP使用和社交媒体使用这四种与冲动性相关的行为。基于此,研究者进一步开发了一个新的量表来测量因子I。量表名为AIMS (Adjustable Impulsivity Scale;可调式冲动性测量量表),共包括50个题目,但其题目长度可根据研究需求灵活调整,即使仅使用10题,仍然能保持出色的心理测量属性。

图1. 冲动性的双因子模型。蓝色为自我报告量表指标,红色为行为测量指标。I代表提取的一般冲动性因子,F1至F6为特殊因子。每个指标条上部的浅色部分代表可由特殊因子解释的变异;下部的深色部分代表可由一般因子I解释的变异;中间的白色部分代表无法被解释的变异。虚线箭头表示负载荷,实线箭头表示正载荷

该研究结果说明,冲动性是一种稳定、可测量且能预测行为的心理特质,驳斥了之前研究者提出的拒绝将冲动性作为心理构念的观点。一般冲动性因子I的发现和新量表AIMS为冲动性的理论研究和测量做出突出贡献,促进了冲动性在临床和非临床情境中的应用。套用马克·吐温的话来说,关于冲动性已“死”的报道可能被过分夸大了,它作为一种心理特质还“活”得很好。

该研究获得了国家自然科学基金(32171074)和中国科学院心理研究所项目(E1CX0230、Y5CX052003)资助。心理所博士研究生黄雨祺为论文第一作者,栾胜华研究员为通讯作者,其他作者包括心理所博士研究生吴柏周和李玉刚、心理所伍俊辉副研究员、中国人民大学陈文锋教授,以及德国马普学会人类发展所Ralph Hertwig教授。

论文信息

Huang,Y.,Luan,S*.,Wu,B.,Li,Y.,Wu,J.,Chen,W.,& Hertwig,R. (2024). Impulsivity is a stable,measurable,and predictive psychological trait. Proceedings of the National Academy of Sciences,121(24),e2321758121. https://doi.org/10.1073/pnas.2321758121

附件下载: