心理所合作研究揭示认知控制的大脑活动随年龄呈倒U型发展轨迹

认知控制是人类主观能动性的基础,指个体可以通过调控注意、思维与行动来达到特定目的的认知过程,使人能聚焦目标并排除干扰。例如,在有人交谈的图书馆中要保持专注阅读,就离不开认知控制对注意的调控。认知控制能力在成年人群体通常保持在较高水平,表现为行为有条不紊,而青少年与老年人因认知控制系统发育不成熟或衰退,易出现行为调控障碍。尽管认知控制的认知/行为变化的规律已较完善并成为发育/衰老相关疾病的诊断依据,但其对应的大脑活动随年龄的改变仍缺乏系统性研究。

为揭示认知控制大脑活动的生命周期变化规律,加深对人脑发育与衰老机制的理解,中国科学院心理研究所刘勋研究组开展了一项合作研究。该研究收集到139项采用认知冲突任务(比如判断←←→←←中间的箭头朝向,忽略两侧的箭头)相关的神经影像研究(涵盖了3765名5-85岁的参与者),并通过基于种子点的效应量映射方法(seed-based d mapping, SDM)、广义可加模型 (generalized additive model, GAM)及模型比较等方法,进行了系统性荟萃分析。

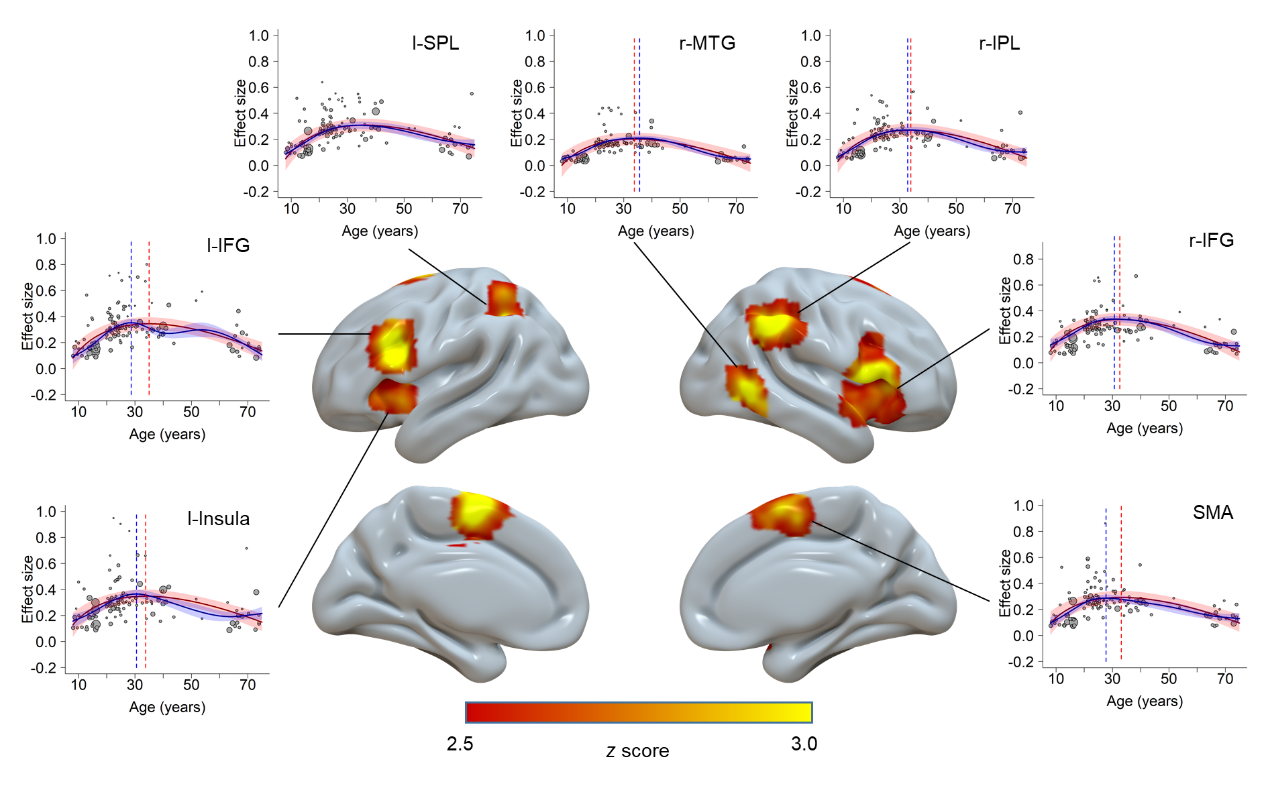

研究者首次绘制了认知控制相关脑活动的生命周期轨迹(图1)。通过分析研究发现:毕生发展轨迹呈显著倒U型,即儿童青少年阶段逐渐上升,在成年阶段达到顶峰,在老年阶段缓慢下降。GAM拟合的峰值年龄位于27至36岁区间。模型比较发现,这些脑区的最优拟合模型为根号模型,而非常用的二次函数。值得一提的是,研究者并未观测到其他可能的轨迹模式,比如线性变化、先升高后不变等,凸显了倒U型在认知控制发展中的主导性。此外,研究还发现青少年与老年群体较青壮年群体表现出更显著的脑功能偏侧化现象。

图1. 认知控制相关的大脑活动的毕生发展轨迹

已有研究在行为层面揭示了认知控制能力呈倒U型的发展轨迹。该研究则进一步阐明了这一轨迹的神经基础。研究结果表明,认知控制相关脑功能的峰值区间位于27至36岁,该区间与通常定义的成年中期(青壮年阶段)高度吻合。此阶段恰为个体智力成熟度与综合认知能力的鼎盛时期,该研究从神经机制层面为人类在该时期展现出的高效社会生产力和创造力提供了科学解释。值得注意的是,峰值期后脑功能呈渐进性下降趋势,这提示需在成年中期即重视脑功能的维护与储备,以延缓随年龄增长可能出现的认知衰退。

本研究不仅深化了对人类认知控制神经机制毕生发展规律的理解,也为制定针对性的脑健康促进策略、优化不同年龄阶段人群的认知功能提供了关键理论支撑,具有重要的理论与实践意义。

相关研究已发表于Science Bulletin。心理所博士生李政汉(已毕业,现任杭州师范大学讲师)为文章第一作者,心理所博士生杨国春(已毕业,现任广东省智能科学与技术研究院研究员)为论文通讯作者。中国科学院心理研究所刘勋研究员、University of Iowa 的Isaac T. Petersen、杭州师范大学王凌霄,以及University of Barcelona的Joaquim Radua为研究做出了重要贡献。

该研究得到了国家自然科学基金、科技部科技创新 2030 —“脑科学与类脑研究”重大项目、中国博士后科学基金、浙江省教育厅科研项目、浙江省教育科学规划项目等项目支持。

论文信息:Li, Z., Petersen, I. T., Wang, L., Radua, J., Yang, G., & Liu, X. (2025). The lifespan trajectories of brain activities related to conflict-driven cognitive control. Science Bulletin. https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.08.038

附件下载: