心理所研究发现抗抑郁治疗的早期脑血流变化可作为治疗响应的预测性标志物

重性抑郁障碍,通常称为抑郁症,是全球最普遍的致残性疾病之一,给个人带来巨大伤害的同时,也对医疗保健系统和社会造成沉重负担。然而,治疗抑郁症往往需要进行多次试错,才能找到有效方案。许多患者在找到有效的抗抑郁药之前,需尝试多种不同药物。根据治疗指南,至少需要4周治疗才能评估药物是否有效。这一漫长过程可能增加患者自杀和治疗中断的风险,同时也耗费大量医疗资源,并要求患者高度积极和依从。因此,找到能预测抗抑郁药疗效的早期标志物,将有助于医生及早确定治疗方案,从而为患者提供更及时、更有效的帮助。

建立“抗抑郁药响应的调节因素和临床护理生物标志物试验数据库”旨在探索抗抑郁药物治疗的有效性以及影响其效果的因素。该数据库收集了大量患者的临床及磁共振影像数据,通过对这些数据进行分析,研究人员可以更好地了解不同患者对抗抑郁药物的反应,从而为临床实践提供更个性化、更有效的治疗方案。

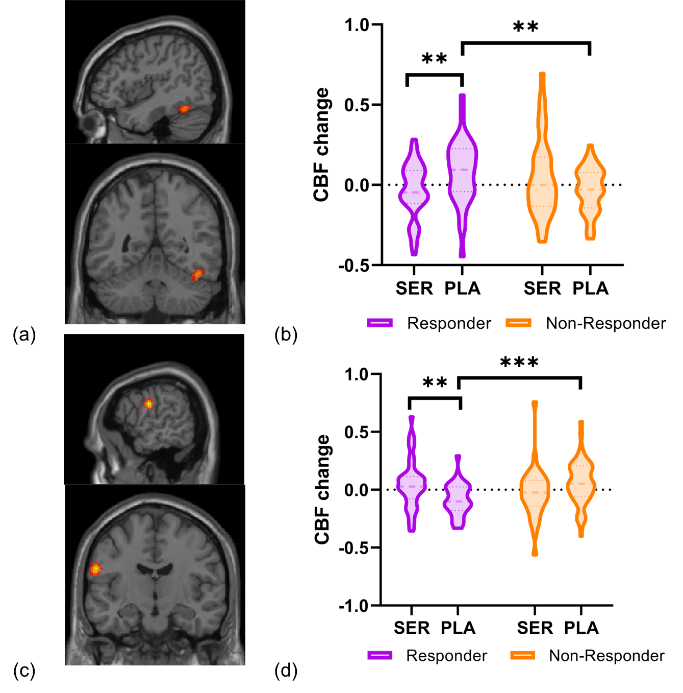

通过对治疗前及治疗一周后的动脉自旋标记数据进行分析,中国科学院心理研究所磁共振成像研究中心的研究人员揭示了治疗初期脑血流的变化在安慰剂组和舍曲林治疗组存在差异。在接受安慰剂治疗一周后,颞叶皮层的血流灌注增加以及中央后回区的血流灌注减少与八周后被试汉密尔顿抑郁量表评分的改善显著相关。研究表明,安慰剂效应可能与颞叶皮层和中央后回区的脑血流变化有关。这些变化可能反映了抗抑郁治疗在不同脑区间的影响,但需要进一步的研究来验证这一假设。

图1:治疗方式与疗效的交互效应。舍曲林反应组和非反应组、安慰剂反应组和非反应组在颞叶(a)与中央后回区(c)存在显著的治疗×时间交互作用。(b)和(d)显示了治疗早期脑血流量变化在舍曲林反应组和非反应组之间以及安慰剂反应组和非反应组之间的事后t检验结果,星号**代表p < 0.01,***代表p < 0.001。

该研究揭示了早期治疗阶段脑血流量变化在预测重性抑郁障碍临床结果方面的重要性。治疗仅一周后早期脑血流的变化可能成为评估安慰剂治疗长期反应的神经生物标志物。将反应生物标志物纳入重性抑郁障碍的治疗可能有助于提高治疗试验的效率,并有望增强抑郁症治疗策略的有效性。

该研究获得了中国科学院技术支撑人才项目(E2CX1154)、科技创新2030-脑科学与类脑研究重大项目(2021ZD0200600)、国家重点研发计划(2017YFC1309902)、国家自然科学基金(82122035、81671774、81630031)、中国科学院十三五信息化规划(XXH13505)、中国科学院重点研究计划(ZDBS-SSW-JSC006),北京市科技新星计划(Z191100001119104),以及中国科学院心理研究所科学基金(E2CX4425YZ)的支持。中国科学院心理研究所磁共振成像研究中心工程师党祎博士为文章第一作者,磁共振成像研究中心主任严超赣研究员为通讯作者。研究成果已在线发表于Psychological Medicine期刊。

论文信息:

Dang, Y., Lu, B., Vanderwal, T., Castellanos, F. X., & Yan, C. G. (2024). Early-treatment cerebral blood flow change as a predictive biomarker of antidepressant treatment response: evidence from the EMBARC clinical trial. Psychological Medicine, 1-10. https://doi.org/10.1017/s0033291724001156

附件下载: