心理所揭示社会影响的持久效应及其认知计算机制

——他人观点如何改变视觉感知?

人们常常自诩为独立思考者,认为自己能够不受外界干扰地做出客观判断。然而,作为天生的社会性动物,人们的行为和态度不可避免地会受到他人的影响。当朋友推荐一款产品时,我们更容易产生购买欲望;看到社交媒体上很多人打卡某个景点,我们也会不自觉地想去体验。社会影响的渗透往往超出我们的预期,它不仅影响偏好、态度等高级认知过程,甚至会影响到最基础的感知觉加工。传统观点认为,知觉过程是一个客观反映物理世界的自动化加工系统,具有相对稳定性。然而,心理学家所罗门·阿希在20世纪50年代进行的经典从众实验对这一观点提出了挑战。在实验中,参与者需要判断哪条线段与标准线段等长。即使其他群体成员一致做出明显错误的选择,个体也往往会放弃自己的正确判断而从众。这一发现引发了一个重要问题:社会影响是否能真正改变人们的知觉加工?对此,学术界仍存在争议。有观点认为,人们可能只是为了遵从社会规范而在表面上改变判断,这种从众表现仅是暂时的行为改变,而非真正的知觉变化。

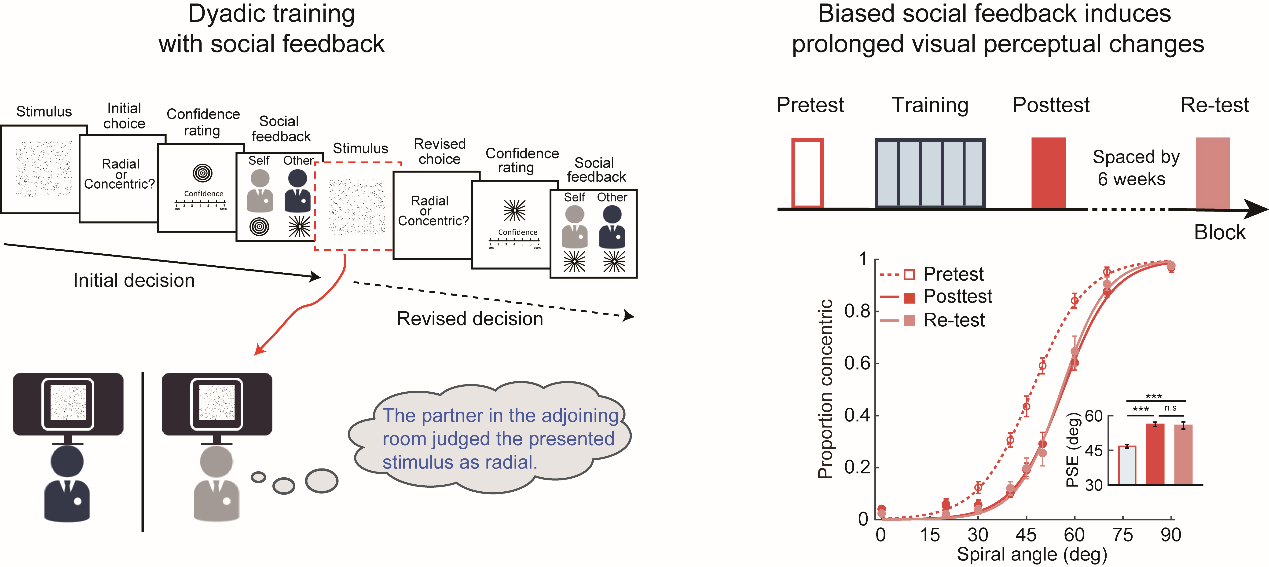

针对这一争议,中国科学院心理研究所蒋毅研究组开展了系统研究,通过精心设计的行为实验和计算模型探讨了社会情境影响知觉决策的认知机制。研究者设计了一个创新的双人交互训练范式:参与者两人一组同时进行形状分类任务,并通过训练程序实时了解搭档的知觉选择(即社会性反馈)。为确保实验条件的严格控制,搭档的反应实际由计算机算法模拟,可以呈现不同的形状分类边界。这一设计使研究者能够深入考察人们如何根据他人的反馈来动态调整自己的知觉判断。

经过约1.5小时的交互训练后,研究者对参与者进行了单独测试。结果发现,观察他人的选择可以导致显著的知觉改变(即视觉分类边界向他人的判断标准发生偏移)。更重要的是,这种知觉变化并非短暂的行为调整,而是形成了稳定且持久的改变,甚至长达六周之久(图1)。为了进一步验证这一发现,研究团队还招募了一组经过充分训练、具有更清晰形状分类辨别能力的参与者进行实验。有趣的是,即便是这些训练有素的被试,仅仅90分钟带有偏差反馈的社会学习,就显著改变了他们原有的知觉边界,凸显了社会影响在塑造知觉体验方面的强大效应。

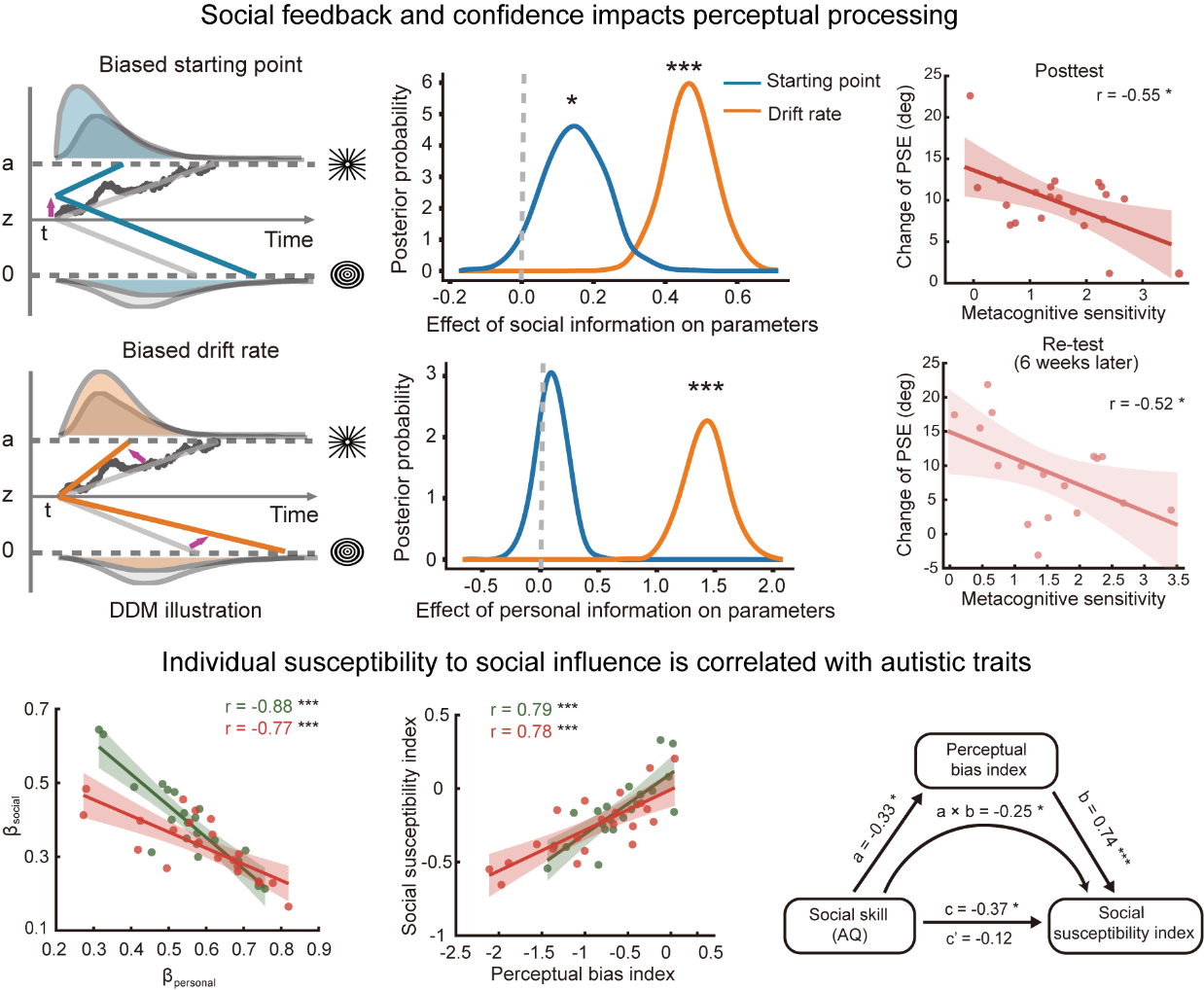

研究团队采用漂移扩散模型(DDM,一种描述决策过程中感觉信息累积的计算模型)进行深入分析,发现社会性反馈的影响不仅改变了知觉决策的判断标准,更直接作用于个体对感觉信息的提取过程(图2)。这一发现表明,社会影响能够真正塑造个体的感知觉加工过程,而不仅仅是导致暂时性的行为顺从。

图1. 社会性反馈导致长期的视知觉改变

为了揭示社会情境如何塑造知觉决策,研究者重点分析了其中的关键影响因素。一方面,决策通常伴随着不同程度的信心,这反映了个体对自身认知过程的监控和评估能力(即元认知)。近期研究表明,高自信心会改变大脑处理感觉信息的方式,使个体倾向于强化与自身信念一致的证据。另一方面,人们在利用社会信息时也存在稳定的个体差异。例如,相较于神经典型群体,自闭症谱系障碍的儿童和成年人较少采纳他人意见。这些发现提示,社会影响的效果可能与个体的元认知水平和个体特质(如自闭倾向)密切相关。

为了检验这一假设,研究者记录了被试在接收社会性反馈前后的选择和自评信心,以观察社会信息如何与个体的元认知过程相互作用,从而影响后续的知觉决策(图2)。行为和计算建模结果表明,尽管人们会受到他人观点的影响,但并非简单地随大流;相反,个体会将物理刺激的直接感知与他人的意见进行整合,而信心在这一过程中起着关键作用。当个体对自己的决策缺乏信心时,更容易采纳同伴意见,并将社会信息更多地整合到感觉证据的累积过程中。元认知能力与社会影响下的知觉变化程度存在显著相关。此外,研究者量化了个体对社会影响的敏感性及其与个人特质的关联,结果发现,自闭特质低(表现为更高的社交技能)、外倾性高的个体对社会性反馈更加敏感,并倾向于将感觉证据更快地累积到与他人一致的选择上。

图2 . 社会反馈和信心对知觉加工的影响,以及自闭特质的调节作用

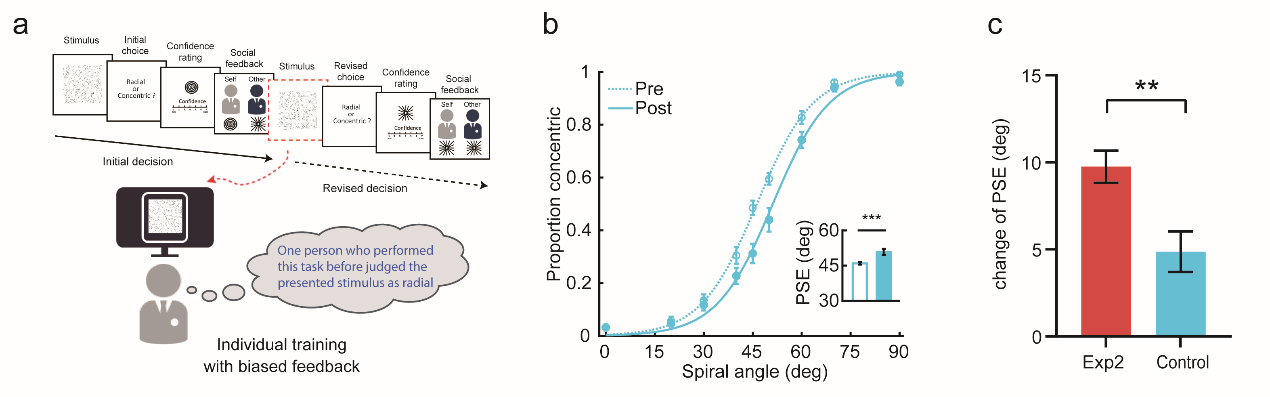

在此基础上,研究者进一步探究了社会影响背后的心理机制:个体在社会情境中为什么会调整自己的判断?传统理论认为这可能源于两种动机:一是通过参考他人意见来提高决策准确性(信息性影响),二是为了获得社会认同或保持良好的自我概念(规范性影响)。为了区分这两种影响,研究者设计了一个对照实验:没有真实搭档在场,仅提供他人知觉选择作为反馈的训练情境(图3)。结果发现,虽然仅有的反馈信息就能影响被试的知觉判断,但这种影响显著小于真人实时互动的情境。这一发现揭示了社会影响的双重作用机制:一方面,个体会将他人的反馈视作一种有效信息源来优化自己的决策;另一方面,真实的社会互动可能通过社会比较或互惠等机制来强化这种影响,进一步彰显了社会情境在塑造个体知觉决策中的重要性。

图3. 单一信息反馈的对照实验结果

综上所述,该研究表明,社会情境通过改变感觉证据的积累过程,能够引发持久的视知觉变化。而且,这一过程会受到个体决策信心水平和人格特质的调节。上述发现揭示了社会因素对知觉体验的深刻影响,为我们理解人类如何在社会互动中灵活学习与适应环境提供了新的视角,并在群体决策、人机交互与认知障碍干预等领域具有重要的应用价值。

该研究获得科技创新2030-脑科学与类脑研究重大项目、国家自然科学基金、中国科学院创新交叉团队、中国科学院青年创新促进会等项目的支持。

相关研究成果已发表于iScience。心理所博士毕业生占斌为论文第一作者,心理所王蕊助理研究员和蒋毅研究员为论文共同通讯作者。

论文信息:Zhan, B., Chen, Y., Wang, R., & Jiang, Y. (2025). Prolonged visual perceptual changes induced by short-term dyadic training: The roles of confidence and autistic traits in social learning. iScience, 28(2), 111716. https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111716

附件下载: