心理所研究揭示:当好评真伪莫辨,高分评价会降低信任与合作

在陌生人互动日益频繁的现代社会,声誉机制在合作伙伴选择中发挥着至关重要的作用。人们往往依据他人的声誉好坏来判断其是否值得信赖,并据此决定是否与其合作。声誉机制之所以能够有效运作关键在于其传递的信息能够真实反映声誉对象的过往行为。然而,在现实中这一前提却屡遭挑战:商家“贿赂”消费者给出5星好评、社交大V花钱买粉、求职者在简历中注水夸大……在声誉信息爆炸式增长、操纵门槛显著降低的当下,不诚实声誉提升行为已愈发普遍。在此背景下,一个亟待回答的问题随之浮现:当人们意识到声誉系统可能受到不诚实声誉提升行为干扰时,基于声誉的信任与合作是否能够继续维系?

为了系统回答上述问题,中国科学院心理研究所栾胜华研究组开展了三项研究(N = 643),结合假设情境实验和行为实验,涵盖人际互动、消费决策和经济博弈等典型场景,考察不诚实声誉提升线索如何影响基于声誉的信任与合作。在所有研究中,被试被随机分配至“基线组”(无不诚实声誉提升线索)或“提升组”(提示当前声誉系统可能存在不诚实声誉提升行为),并先后与不同声誉水平的对象进行互动。

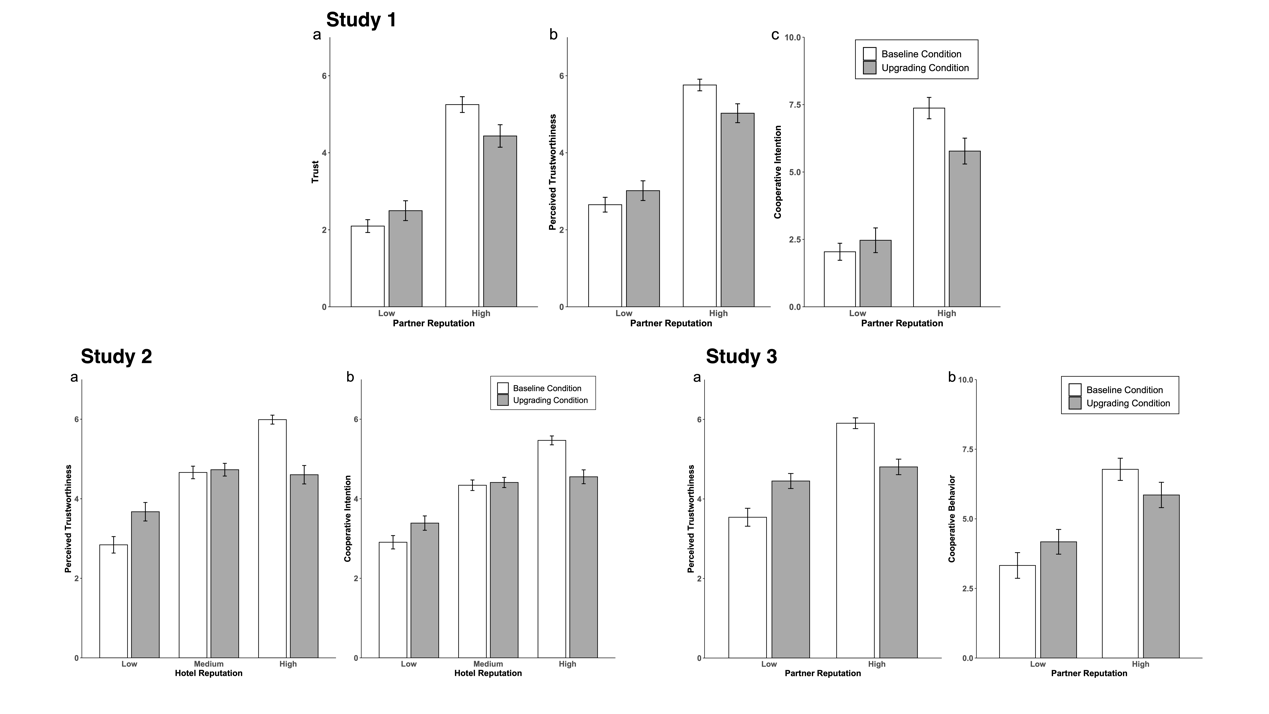

研究结果及内部元分析结果发现:不诚实声誉提升线索会削弱个体与高声誉对象的合作意愿与行为,同时促进与低声誉对象的合作意愿与行为(见图1)。对高声誉对象信任与感知可信度降低,对低声誉对象信任与感知可信度提高是这一结果的关键心理机制。

图1. 三项研究中“基线组”与“提升组”被试对不同声誉水平对象的信任、感知可信度及合作水平

从进化视角看,这一行为符合“错误管理理论”的解释:在合作决策中,“误信背叛者”(假阳性错误)的代价往往高于“错失合作者”(假阴性错误)。因此,就像原始丛林中动物会对过于艳丽的果实格外警惕一样,当意识到声誉系统中可能存在不诚实声誉提升行为时,人们会适应性地降低与高声誉对象的合作水平,以规避潜在风险。虽然这种策略能降低误信背叛者的可能性,但也可能使得真正值得信赖的高声誉者错失合作机会。最终,在选择压力之下可能导致“劣币驱逐良币”,进一步腐蚀基于声誉的合作机制。

该研究不仅揭示了不诚实声誉提升线索如何动摇基于声誉的合作机制,也为数字平台声誉系统的设计与治理提供了科学依据。同时,这一发现也侧面提示政策制定者,应该提升声誉系统的透明度和可验证性,以防止虚假信息干扰基于声誉的合作行为,从而维持社会的良性运转。

该研究获得了中国科学院青年创新促进会人才项目(2023095)和国家自然科学基金项目(32171074)的资助。

研究成果已在线发表于Personality and Social Psychology Bulletin。心理所在读博士生陈妍妍为第一作者,心理所伍俊辉副研究员和栾胜华研究员为共同通讯作者,心理所博士毕业生李玉刚与吴柏周为共同作者。

论文信息:Chen, Y., Wu, J., Li, Y., Wu, B., & Luan, S. (2025). How do dishonest reputation upgrading cues affect reputation-based cooperation? The roles of trust and perceived trustworthiness. Personality and Social Psychology Bulletin. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/01461672251324550

附件下载: