心理所研究揭示社会阶层与亲社会性的关系及其调节因素

亲社会性泛指一切能提升他人、群体或整个社会福祉的行为及行为意向,是社会能够良性运作的重要基石。大量研究发现,人们所处的社会阶层(即个人的收入和财富、受教育水平和职业声望所反映的社会地位)与其亲社会行为有关。然而,关于高阶层者还是低阶层者更加亲社会这一问题,却存在不同的观点与研究结果。其中,风险管理视角认为,低阶层者生活在资源匮乏、威胁和不确定性更高的环境中,因而需要通过增加亲社会行为这一适应性策略,帮助他们建立和维持互依性网络,抵御未来可能的风险。相比之下,资源视角则认为,高阶层者拥有更多物质与非物质资源,这使得他们可以在不做出太多自我牺牲的前提下,更有能力且更可能做出亲社会行为。

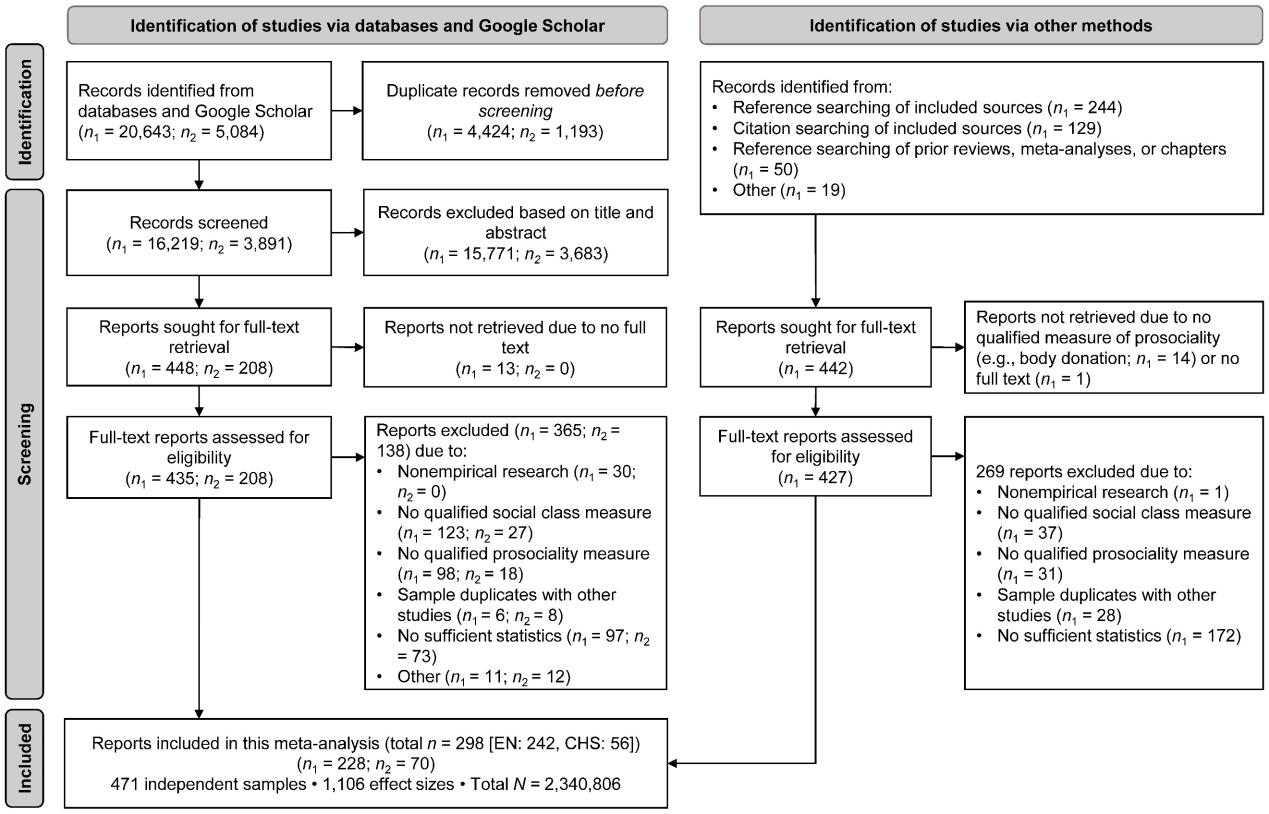

为了系统验证以上两种视角提出的竞争性假设,中国科学院心理研究所栾胜华研究组开展了一项大规模元分析研究,旨在厘清社会阶层与亲社会性之间的关系,并检验其中可能的调节因素。该项元分析汇集了1968年到2024年共471项独立研究,包含1106个效应量,涉及60个国家(或地区)共234万余名被试(见图1)。该项研究除了编码社会阶层与亲社会性之间的相关系数作为效应量指标外,还编码了一系列社会文化变量(包括国家收入、经济不平等程度、社会流动性指标、人口密度、宗教水平、文化松紧性、个体主义、权力距离和长期取向)、方法学变量(包括社会阶层指标、亲社会性测量方式)和人口学变量(包括性别、年龄、是否为学生),以检验这些变量可能的调节效应。

图1. 中英文研究文献检索流程图

注:n1和n2分别代表两轮文献检索中被识别、筛选和纳入的文献数量。

研究结果表明:

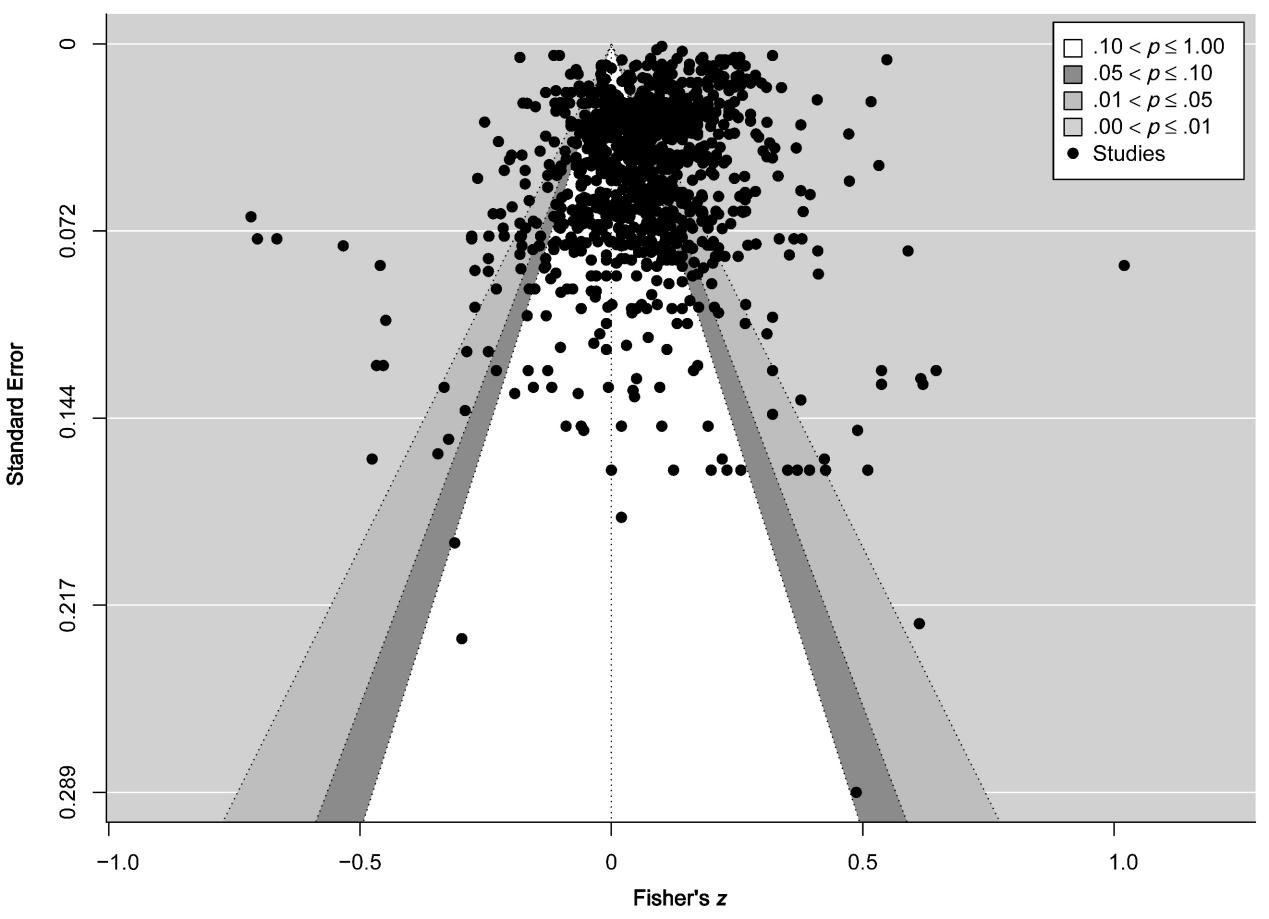

1.高阶层者比低阶层者表现出略高的亲社会水平(总效应r = .065, 95% CI [.055, .075]),且不同研究的效应量具有较高的异质性(见图2);

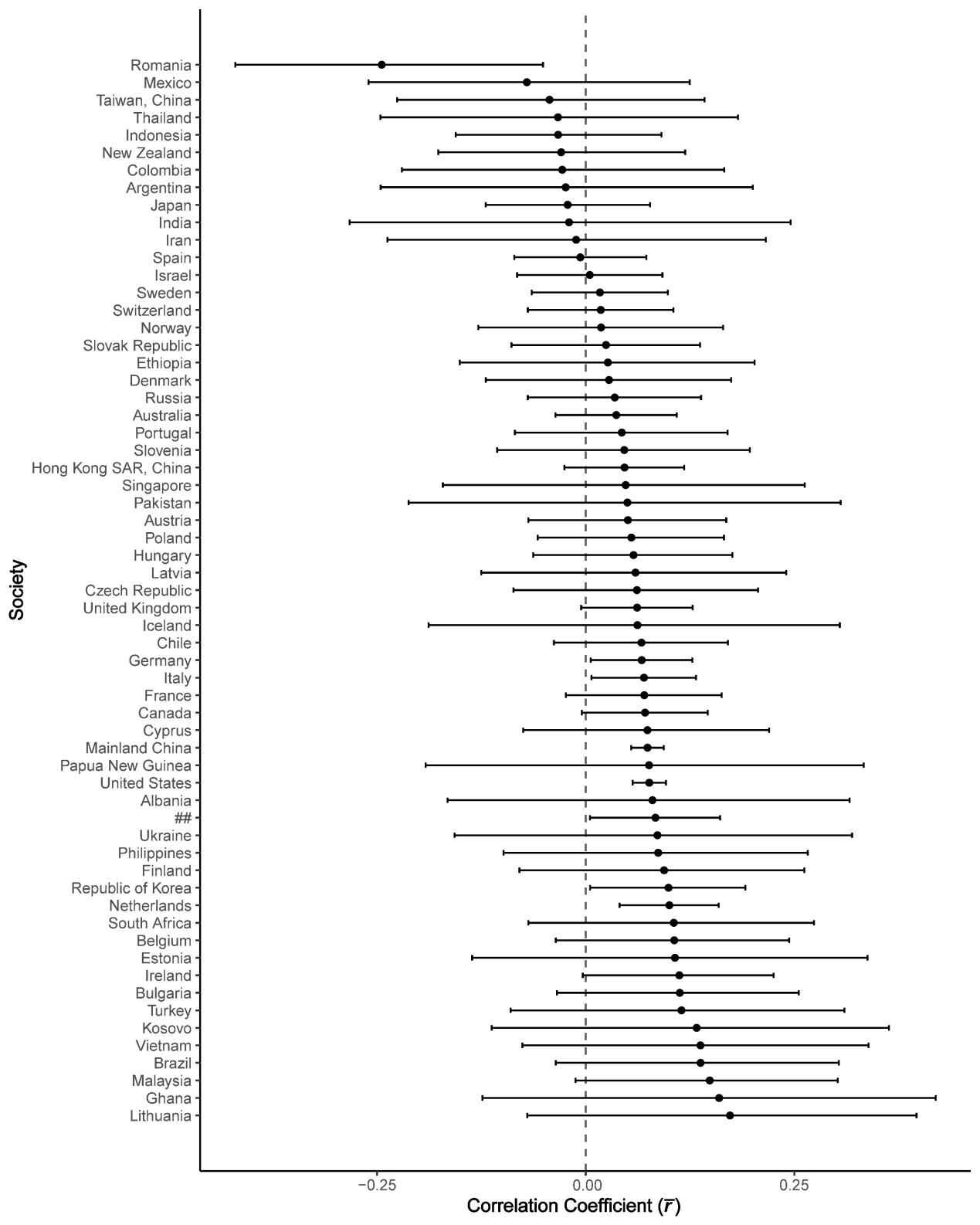

2.这一正向关系在儿童(r = .055, 95% CI [.022, .088])、青少年(r = .091, 95% CI [.061, .120])及成年人群体(r = .061, 95% CI [.050, .073])中均存在,且不受文化背景和社会文化因素的影响(不同国家或地区的效应量分布见图3);

3.无论是基于主观社会阶层(即自我评估或实验操纵的社会等级,r = .063)还是客观社会阶层(即收入、受教育水平或职业声望,r = .066),这一正向关系均存在且无显著差异;

4.社会阶层与亲社会性之间的正向关系在需付出实际代价的亲社会行为中(r = .079)比仅表达亲社会意愿(r = .039)时更为显著;

5.相比于付出非物质代价的日常亲社会行为(如志愿行为,r = .088),这一正向关系在需付出物质代价的日常亲社会行为(如捐赠行为,r = .140)中更为显著。

图2. 社会阶层与亲社会性关系的效应漏斗图

注:正/负效应(r转换后的Fisher’s z)表示高/低阶层者更为亲社会。横坐标为Fisher’s z值,纵坐标为标准误。

图3. 不同国家或地区社会阶层与亲社会性之间关系的效应量及95%置信区间

注:##代表多个国家。

总体而言,这些研究结果支持了资源视角关于社会阶层与亲社会性关系的观点,即稀缺的资源和匮乏感使得低阶层者做出亲社会行为的相对成本更高,进而导致其亲社会行为更低。该研究不仅调和了旷日已久的、关于社会阶层与亲社会性之间关系的学术争议,还为政策制定时优化社会治理提供了科学依据。

该研究获得了中国科学院青年创新促进会人才项目(2023095)、中国科学院心理研究所科研项目(Y5CX052003, E1CX0230)、国家自然科学基金项目(71901028, 32171074, 32200881)和欧洲研究理事会巩固基金(864519)等资助。

研究成果已发表于Psychological Bulletin。心理所伍俊辉副研究员为论文第一作者,栾胜华研究员与伍俊辉为共同通讯作者,其他作者包括阿姆斯特丹自由大学Daniel Balliet教授、安徽农业大学苑明亮副教授、南京大学李文岐博士、心理所在读博士生陈妍妍、英国萨塞克斯大学金淑娴博士和阿姆斯特丹自由大学Paul A. M. Van Lange教授。

论文信息:Wu, J., Balliet, D., Yuan, M., Li, W., Chen, Y., Jin, S., Luan, S., & Van Lange, P. A. M. (2025). Social class and prosociality: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 151(3), 285–321.https://doi.org/10.1037/bul0000469

附件下载: