心理所研究揭示亲环境行为(厨余分类和堆肥)提升幸福感

追求幸福是人类的基本需求和终极目标之一。亲环境行为是指有益于环境的积极行为或减少破坏环境的行为,旨在保障人类健康的同时兼顾环境的可持续发展,同幸福感有着深刻的内在联系。然而,人们普遍认为亲环境行为(如厨余分类堆肥)需要人们付出额外的时间、精力或金钱成本,甚至带来不便,也可能削弱幸福感。亲环境行为和幸福感之间是否存在因果关系,及其内在作用机制是什么,目前研究尚无定论。

为理清上述问题,中国科学院心理研究所韩布新研究组刘萍萍副研究员及其团队成员在武汉八个社区开展了一项纵向现场干预实验,考察亲环境行为同幸福感的因果关联及其内在机制。厨余分类和堆肥是一种典型的亲环境行为,同可持续的废弃物处理方式相关。居民需将厨余垃圾(如剩菜剩饭、果皮等)分类并送到社区堆肥箱,将其转化为肥料,从而减少垃圾填埋和焚烧对环境的压力。基于亲生命假说,研究者提出假设,即厨余分类和堆肥行为有助于增强生命意义感和主观幸福感。

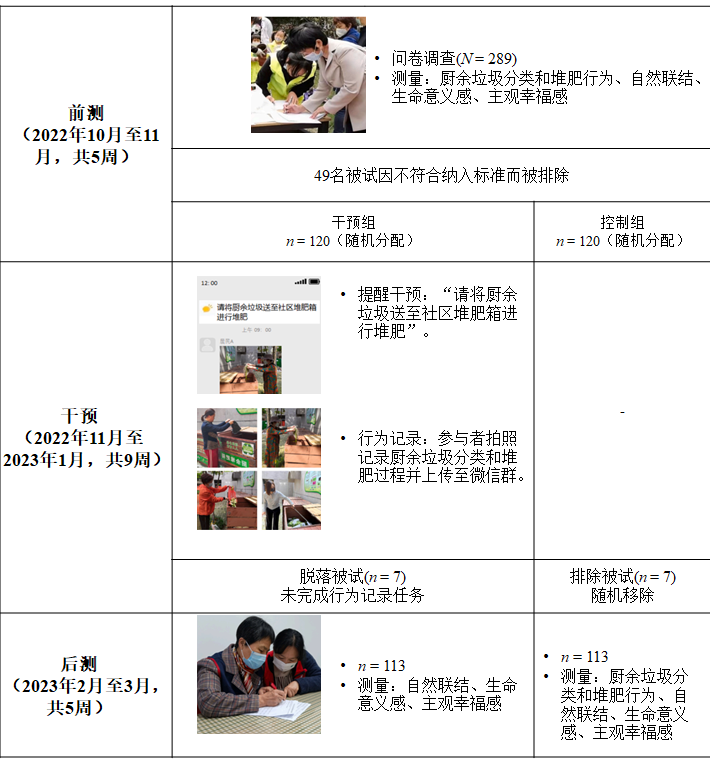

研究共招募226名有效社区居民,随机分配到干预组(n = 113)或对照组(n = 113)。在9周的干预期内,干预组的参与者收到信息提醒(请将厨余垃圾送至社区堆肥箱进行堆肥),并被要求拍照记录自己的厨余分类和堆肥行为。其中按照厨余分类堆肥次数,将干预组的居民分为高分类组和低分类组(图1)。

图1. 现场干预实验程序

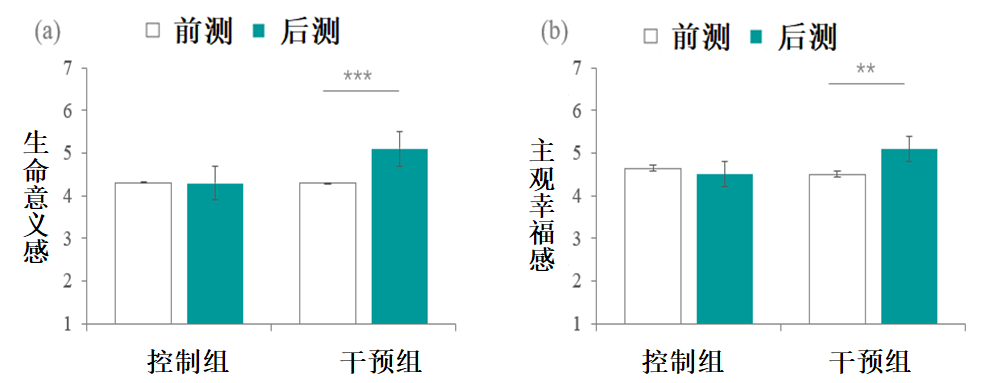

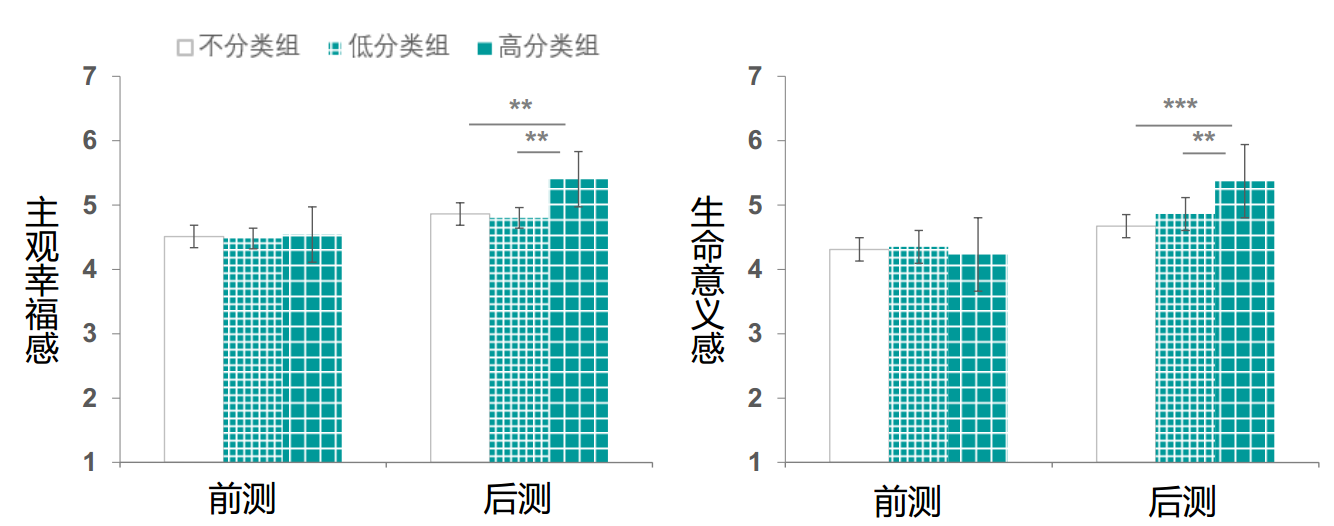

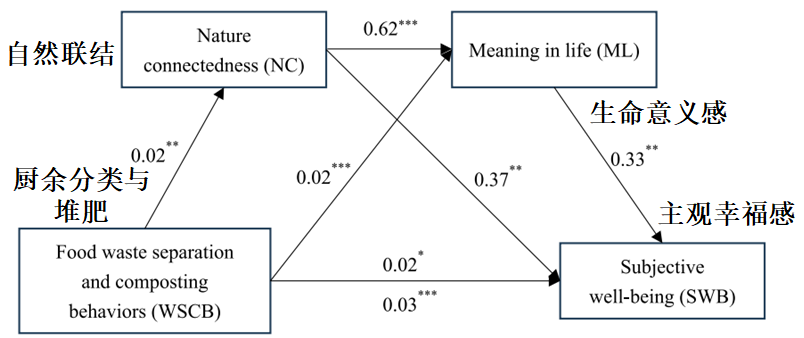

结果发现,同控制组(不分类组)相比,干预组居民的生命意义感和主观幸福感较干预前显著提高(见图2)。高分类组居民的生命意义感和主观幸福感显著高于低分类组居民(见图3)。厨余分类堆肥行为能够通过自然联结和生命意义感的顺序中介促进主观幸福感(见图4)。

图2. 干预前后生命意义感(左)和主观幸福感(右)比较

图3. 三个组别的主观幸福感(左)和生命意义感(右)比较

图4. 自然联结和生命意义感在厨余分类堆肥行为和主观幸福感间的链式中介路径

研究采用现场干预实验揭示了厨余分类堆肥行为促进幸福感的因果关系及其机制,验证了亲生命假说。相关管理部门应强调垃圾分类行为能引发居民幸福感,组织居民参与堆肥等活动,激发居民内在动力,这些举措能够为垃圾分类政策的制定提供新思路,引导居民关注垃圾分类的积极心理影响。

该研究得到了中国科学院心理研究所科研项目(E2CX3315CX和Y9CX391008)、国家自然科学基金面上项目(72174194)和中国科学院与日本学术振兴会共同研究项目(GJHZ2095)资助。

相关成果已在线发表于Waste Management。心理所刘萍萍副研究员为论文通讯作者,同等学力人员毛竹为第一作者。

论文信息:Mao, Z., Han, B., Zhou, C., & Liu, P*. (2025). How to encourage well-being with reminders interventions: A field experiment on food waste separation and composting behaviors. Waste Management, 194, 104-114. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.01.002

附件下载: