心理所眼动研究揭示环境信息注意的动态加工机制

人的行为改善绝非易事。在全球面临气候变化、生物多样性丧失和废弃物污染等严峻挑战背景下,公众在绿色低碳转型等环境保护行为方面仍然存在知行冲突困境。科学有效的宣传信息在促进公众的亲环境行为中发挥着关键作用。然而,遍布街头巷尾的宣传信息能否有效引起公众注意?注意作为认知加工的首要环节,是人们感知和理解环境信息的关键途径,更是推进环境保护行为决策的必要前提。

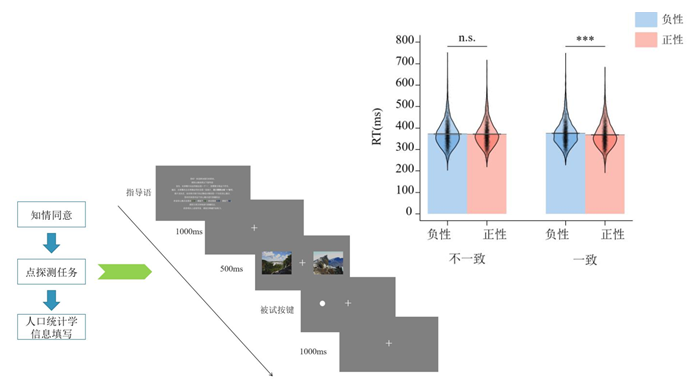

不同类型的环境信息(积极正性、消极负性)如何影响人们的注意加工过程?何种类型的信息更容易吸引人们的注意?对不同类型环境信息的注意加工过程及其与亲环境行为的关系如何?为探讨以上问题,中国科学院心理研究所韩布新研究组刘萍萍副研究员及其合作者基于眼动追踪技术,通过两个点探测范式实验(见图1),考察个体对不同类型环境信息的注意加工机制。

图1. 实验1中点探测实验程序(左)及反应时结果(右)

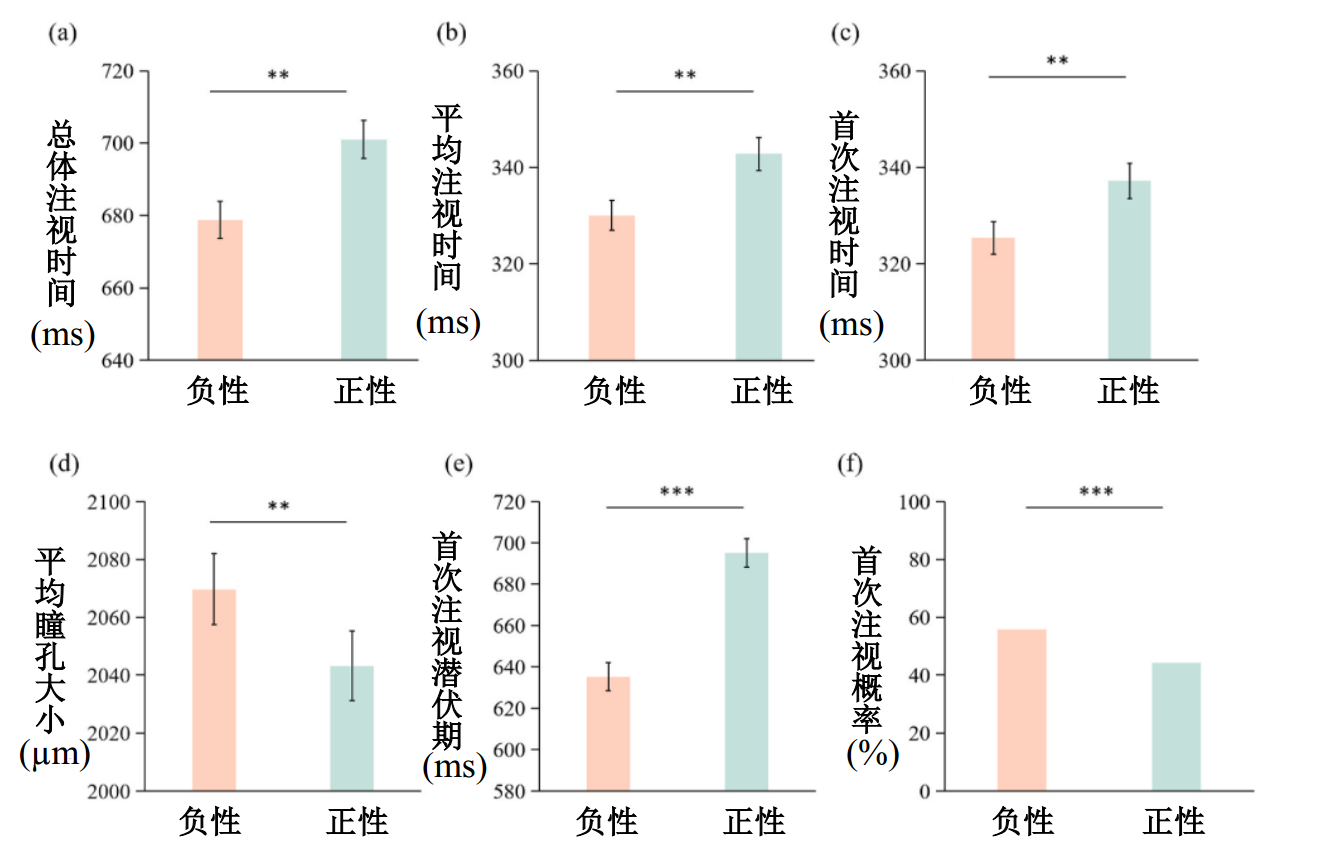

实验1发现,同中性信息相比,个体对正性环境图片的反应时最短,对负性环境图片的反应时最长。注意偏向分析显示,个体对正性环境图片存在注意维持,而对负性环境图片存在注意回避。实验2使用眼动追踪技术进一步考察点探测任务中个体注意不同类型环境信息的动态加工过程,并创新性地探索注意加工模式与个体绿色生活方式以及环境传播之间的关系。眼动结果发现(见图2),同正性信息相比,个体对负性环境图片的首次注视潜伏期更短、首次注视概率更高、注视时瞳孔更大。但是随后个体更倾向于注视正性信息,即对正性信息的首次注视时间、平均注视时间以及总注视时间都显著长于负性信息。该结果表明,在注意的早期阶段,人们受到负面信息吸引,但是很快将注意转移到正性信息上,回避负性信息,即验证了对负面信息的“警觉-回避”假设。研究还发现,个体对正性信息的平均注视时间越长,越倾向于进行环境传播(如同他人交流有关环境问题等信息);而对负性信息的注视时间越长,越倾向于选择绿色生活方式。

图2. 实验2中个体注视积极和消极图片时的眼动结果

综上,该研究揭示了个体注意不同类型环境信息的动态加工过程,即注意最初受到负性信息吸引,但是即刻回避负性信息,并对正性环境信息呈现注意维持。该研究整合了环境心理学和认知心理学的理论优势,为环保行为研究提供了创新视角。研究发现对环保宣传材料的设计与制作,以及有关部门制定环保政策提供了科学参考,希望由此促进公众将环保认知转化为实际行动,实现"知行合一"的环保目标。

该研究得到了国家自然科学基金面上项目(72174194)、中国科学院心理研究所科研项目(E2CX3315CX和Y9CX391008)和中国科学院与日本学术振兴会共同研究项目(GJHZ2095)资助。

文章已在线发表于Journal of Environmental Psychology。心理所硕士生汤洁(已毕业)为论文第一作者,心理所副研究员刘萍萍为通讯作者。

论文信息:Tang, J., Wang, L., Han, B., & Liu, P*. (2025). Sustaining attention to positive while early vigilance for negative environmental information: Evidence from eye movements. Journal of Environmental Psychology. 106, 102717, https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.102717

附件下载: