心理所研究揭示日常“视错觉”与社会性注意的内在联系

日常生活中,街角的涂鸦、飘过的云朵,甚至家中的插座,有时会让人不由自主地“看见”一张熟悉的脸。这种将模糊或无关图像误认为人脸的现象,被称为“空想性视错觉”(Pareidolia)。有趣的是,这些虚拟的“面孔”不仅增添了生活趣味,还可能像真实人脸一样,通过其“目光”方向引导我们的注意。那么,空想性视错觉与真实面孔的目光引导效应究竟有何异同?

中国科学院心理研究所刘勋研究组围绕这一问题,开展了一项由四个实验组成的系列研究,对比“类面孔物体”和真实“目光转移面孔”引导社会性注意的认知加工机制。研究结果证实,同目光转移面孔类似,类面孔物体也能引起个体注意导向,其整体构型和局部特征均在其中发挥作用。

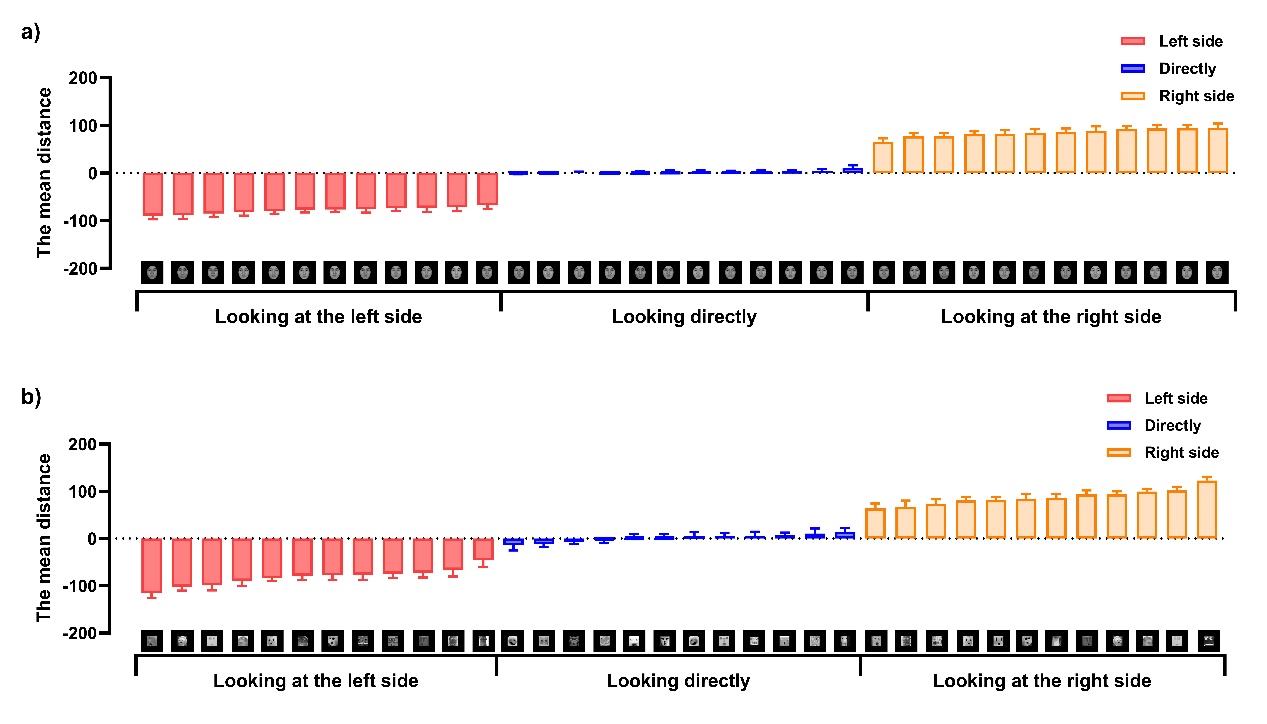

研究团队设计并实施了一系列“目光线索任务”实验。研究人员首先建立了一批包含看向左、看向右和直视方向的目光转移面孔和类面孔物体图片(图1)。

图1. 采集了目光转移面孔(a)和类面孔物体(b)视觉感知方向的距离,以作为后续实验的线索刺激

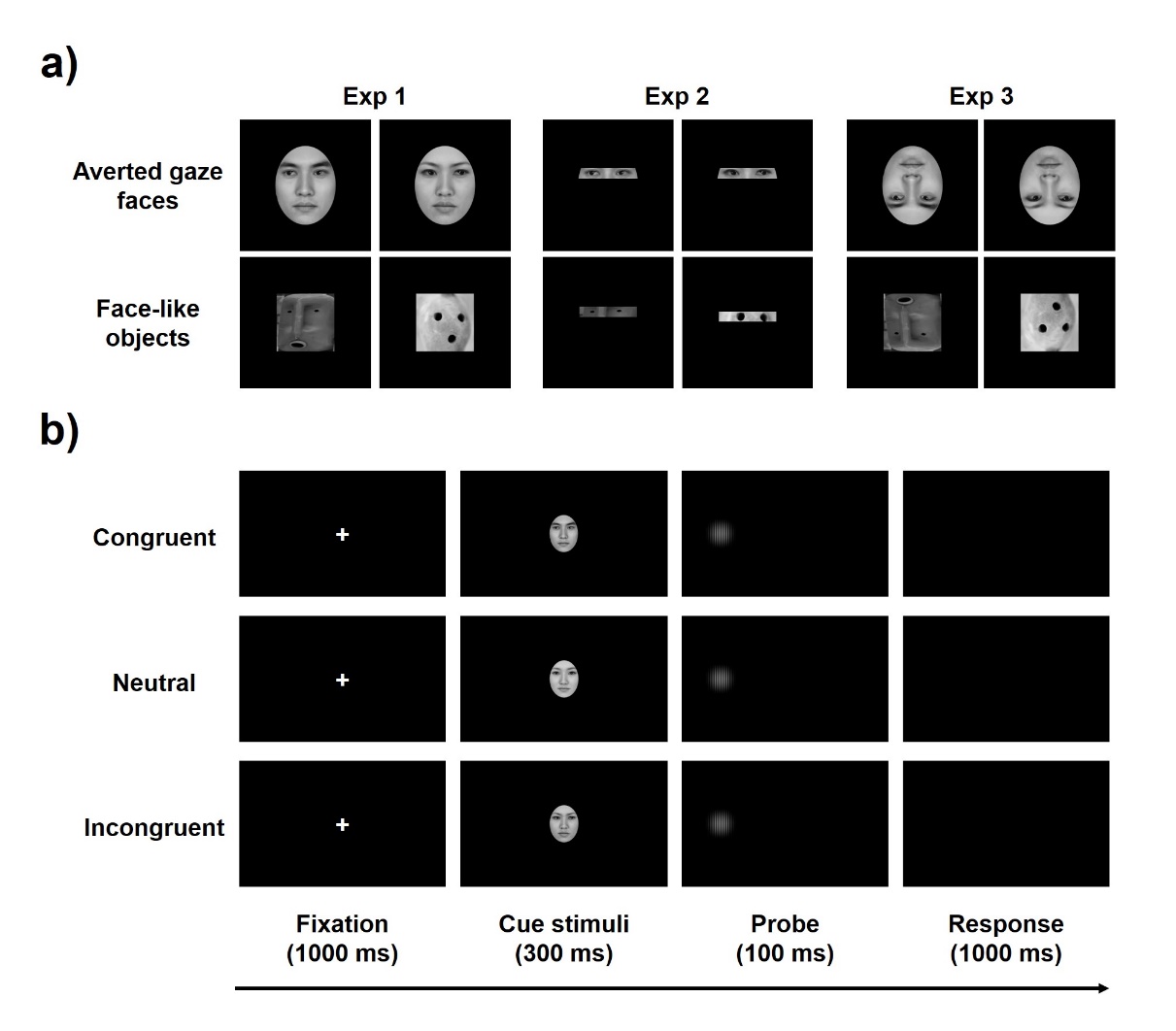

在实验过程中,参与者先观看这些刺激图片,随后图片消失,并在屏幕两侧的一侧迅速出现一个光栅作为目标物(图2)。通过测量参与者判断目标位置的反应时,来评估不同刺激对注意力的引导强度。反应越快,说明引导效果越强。除了实验1,研究团队还设计了其他多组对照实验:实验2仅呈现刺激的“眼睛”部分;实验3则是将刺激图片进行倒置呈现;实验4则结合上述三种呈现方式,综合比较在不同条件下,类面孔物体和目光转移面孔在引导注意力上的各自贡献。通过四个实验,研究团队得以解析“类似眼睛”这一局部特征和“类面孔”这一整体构型在引导注意力中的不同角色。

图2. 实验1至3的流程图

(a)在三个实验中所用的线索刺激,包括目光转移面孔和类面孔物体;(b)当使用目光转移面孔为线索刺激时,单次试验的流程图

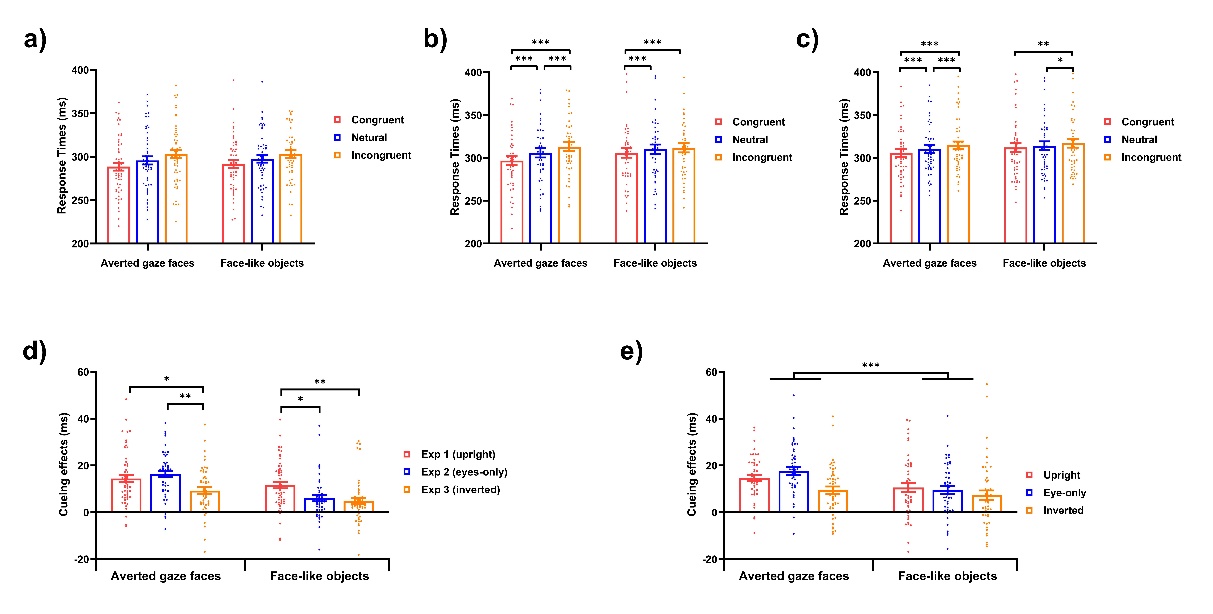

研究主要发现包含四点(图3)。首先,“脸”和“眼”都能引导注意力:无论是那些你脑补出来的“类面孔物体”,还是真实的“目光转移面孔”,它们都能有效地引导人们的注意力。当目标物体出现在“脸”或“眼睛”所指向的方向时,大脑反应速度会显著加快,即产生了“线索效应”。其次,局部特征是引导注意力的核心:即使只呈现“眼睛”部分,或者当“面孔构型”被倒置破坏时,“线索效应”依然存在。这说明,注意力的引导强度,主要依赖于人们对局部特征的加工,尤其是对“眼睛”或“类似眼睛部分”中方向信息的快速解读。大脑能迅速捕捉到“看”向哪边,然后迅速把注意引导过去。再次,整体构型具有增强作用:对于类面孔物体来说,除了局部“眼睛”的引导,它本身的“整体构型”也至关重要。当一个物体呈现出完整的“类面孔”构型时,它会进一步触发我们对“类似眼睛部分”的识别和加工,从而显著增强注意力的引导效果。最后,真实目光效应更强:实验4进一步发现,真实的面孔目光转移所产生的线索效应强于类面孔物体,这与真实面孔传递的社会信息更加丰富直接密切相关。此外,无论是真实面孔还是类面孔物体,在“正立模式”或“仅呈现眼睛模式”下,注意力的引导效果都优于“倒置模式”,再次强调了“眼睛”这一局部特征的重要性。

图3. 在实验1(a)、实验2(b)、实验3(c)中,目光线索任务的平均反应时间受刺激类型和线索-目标一致性的影响

在实验1至3之间的跨实验比较(d)和实验4(e)中,线索效应受刺激类型和线索-目标一致性的影响

该研究揭示了人类不仅能高效解读真实人脸的目光信息,还能从模糊、不完整的“类面孔”中提取关键特征并引导注意。这为理解“空想性视错觉”背后的认知机制提供了重要证据,并深化了研究者对人类感知与注意加工的认识。

本研究由国家自然科学基金(62061136001)和中德国际重大合作项目(TRR 169)共同资助。

研究成果已在线发表于i-Perception。心理所2022级博士生陈子炜(已毕业)和 心理所2024级博士生温梦馨为论文共同第一作者,心理所刘勋研究员与英国萨里大学心理学院助理教授付迪博士为论文共同通讯作者。相关研究得到多家国际媒体的报道。

论文信息:Chen, Z.#, Wen, M. #, Liu, X.*, & Fu, D*. (2025). How face-like objects and averted gaze faces orient our attention: The role of global configuration and local features. i-Perception, 16(4), 20416695251352129. https://doi.org/10.1177/20416695251352129

附件下载: