心理所研究揭示主动搜寻积极信息训练能有效改善青少年的负性注意偏向

负性注意偏向指个体对负性情绪刺激表现出过度关注的认知倾向。认知心理学研究认为,负性注意偏向是焦虑、抑郁等情绪障碍形成与持续的关键机制之一。注意偏向矫正(Attention Bias Modification, ABM)训练作为一种针对性干预手段,旨在通过系统性认知训练调整个体对信息的注意分配模式。然而,不同的ABM训练范式在作用机制及干预效果方面仍存在显著差异。

中国科学院心理研究所付秋芳研究组的赵科副研究员带领团队开展了一项研究,在非临床青少年群体中首次系统比较了三种不同注意偏向修正训练(ABM)范式的干预效果。该研究首先对766名中学生进行了心理健康与注意偏向特征的初步筛查,筛选出202名具有高负性注意偏向的青少年作为研究对象,并将其随机分配至三种不同ABM训练组(点探测任务,情绪空间线索任务,视觉搜索任务)及相应的对照组,开展为期4周、共计8次的线下训练。

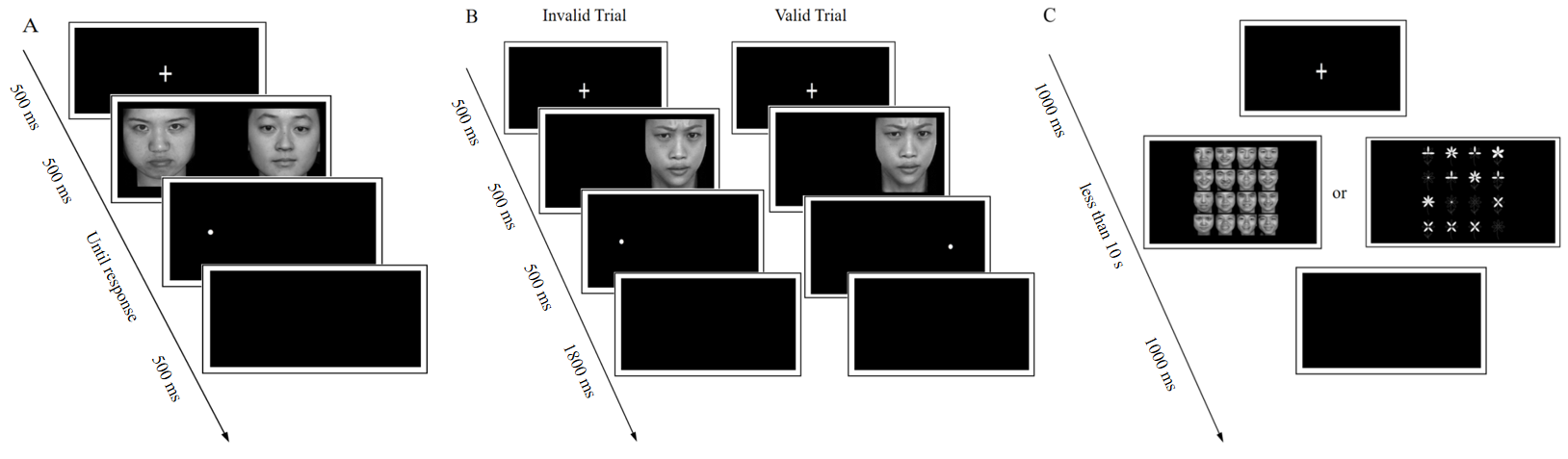

图1. 三种不同的训练范式示意图

(A)点探测任务;(B)情绪空间线索任务;(C)视觉搜索任务

研究结果显示,采用主动搜寻积极信息的视觉搜索任务(VST-ABM)相比其对照组(VST-C)在降低负性注意偏向及缓解学习焦虑方面效果显著,优于基于被动回避负性情绪信息的点探测任务(DPT-ABM)和情绪空间线索任务(ESCT-ABM)。VST-ABM 组能够显著降低参与者的注意偏向分数(ABS),并在三个月后的追踪测量中仍保持稳定效果,证明了该训练方式不仅有效,还具有良好的持续效应。此外,VST-ABM组还显著减轻了参与者的学习焦虑水平,而DPT-ABM组与ESCT-ABM组均未表现出上述效应。研究人员进一步阐释了不同训练范式效果的差异:VST-ABM通过主动搜寻积极刺激,增强了自上而下的认知控制能力;而DPT-ABM与ESCT-ABM主要依赖被动回避负性情绪刺激,在非临床群体中的作用较为有限。

图2. 注意偏向矫正训练对注意加工的影响

三种注意偏向矫正训练(ABM)中的注意偏向分数:(A)点探测任务;(B)有效情绪空间线索任务;(C)无效情绪空间线索任务;(D)视觉搜索任务

该研究首次横向对比了三种ABM训练范式对非临床青少年负性注意偏向的改善效果。不仅为非临床青少年情绪障碍的早期筛查、预防和干预提供了可行的技术手段与科学依据,也强调了个体化训练范式选择对干预成效的重要性。研究结果体现了三种ABM范式的作用机制可能并不相同,未来研究将进一步优化实验设计与控制条件,深入探索ABM训练的神经机制及其临床转化潜力。

该研究得到了国家自然科学基金(32071055)和中国科学院奖学金等基金的支持。

研究成果已在线发表于Behaviour Research and Therapy。 心理所同等学力人员姚惠梓和硕士生王思源为论文第一作者,赵科副研究员为论文通讯作者。其他作者包括贵阳新世纪学校沈丽莉和上海交通大学傅小兰教授。

论文信息:Yao, H#., Wang, S#., Shen, L., Zhao, K*., & Fu, X. (2025). Active positive searching versus passive negative avoidance: A comparative investigation of large-scale offline attention bias modification training in nonclinical adolescents. Behaviour Research and Therapy, 104844.https://doi.org/10.1016/j.brat.2025.104844

附件下载: